淄博亮化工程:山东原实科技的文化赋能与技术实践

一、工程总览与企业核心角色

淄博市以 “齐风铸魂、光影赋能、全域提质” 为亮化建设纲领,构建 “历史街区焕新、现代地标出彩、民生照明提质” 的三维体系,涵盖周村古商城、淄博 CBD、孝妇河沿岸等 23 个核心片区及 19 条主次干道。山东原实科技发展有限责任公司作为工程核心承建方,深度契合淄博 “文化 + 科技 + 民生” 的建设需求,凭借 “定制化设计、智能化技术、全周期服务” 一体化能力,成为点亮淄博夜色的关键力量。

二、原实科技淄博标杆项目实践

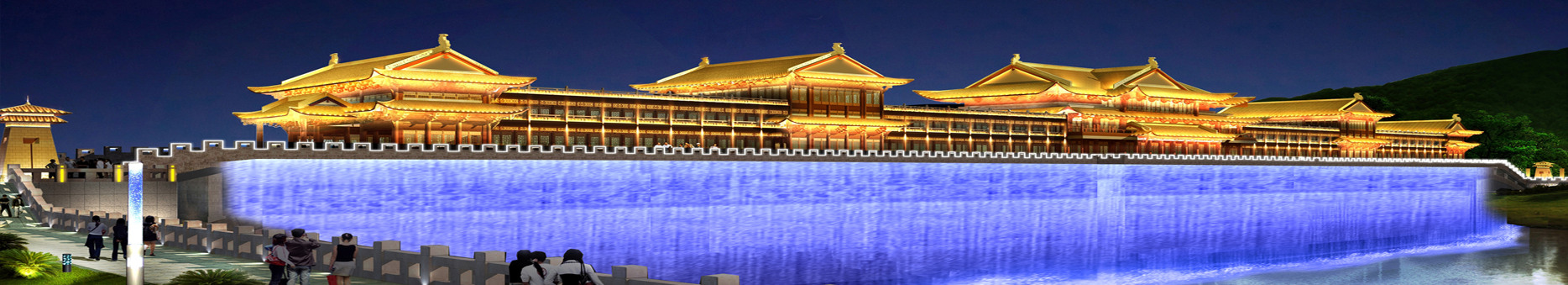

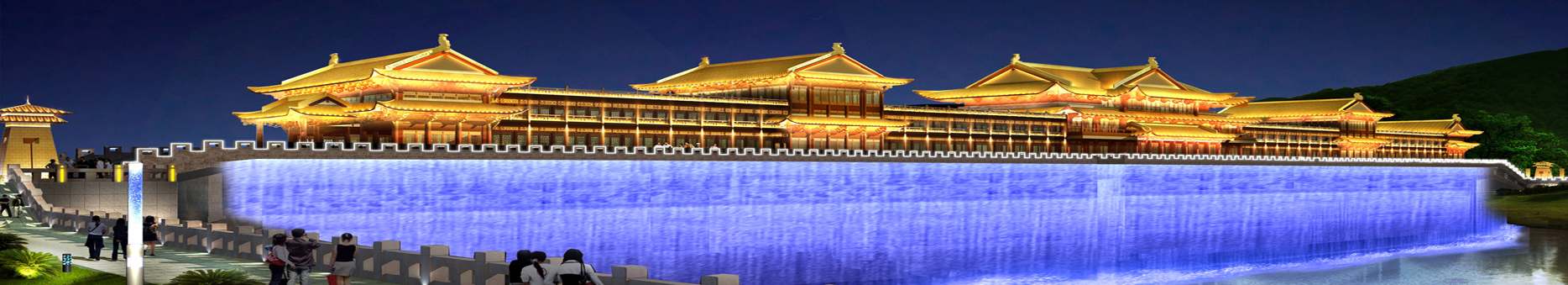

(一)历史文脉活化:周村古商城光影升级

作为淄博亮化的文化地标工程,原实科技以 “修旧如旧、光影叙事” 为原则,打造沉浸式古商埠夜景:

1. 建筑光影塑造:对明清商铺采用 “见光不见灯” 工艺,将微型投光灯隐藏于斗拱、雕花缝隙,以 2700K 暖光凸显青砖黛瓦、木质楹联的纹理细节,避免强光对古建筑彩绘的损害。针对大街、银子市街等核心街巷,定制 “檐下灯带 + 灯笼阵列” 组合,重现 “旱码头” 夜市烟火气。

2. 互动场景打造:在民俗广场设置 “齐商文化投影灯”,投射古钱币、算盘等动态意象,行人踩踏即可触发光影变幻;沿街老字号店铺配备木质灯箱,嵌入手写字体与非遗纹样,与古街肌理深度融合。亮灯后,景区夜游人次同比增长 180%,夜游收入占比从 30% 提升至 55%,获评 “山东省夜间文旅消费示范项目”。

3. 技术适配保障:针对淄博干燥多风气候,采用防尘等级 IP67 的定制灯具,结合 BIM 管线预演技术优化安装路径,避免施工对古建筑地基的影响,文物保护达标率 100%。

(二)现代都市亮色:淄博 CBD 智慧光网

为匹配淄博 “科创名城” 定位,原实科技打造 CBD “未来之光” 景观体系:

4. 地标光影设计:核心地标 “齐盛塔” 采用 “轮廓勾勒 + 激光投影” 双重技术,金色线条灯勾勒塔体层级,塔身投射齐国历史、陶瓷文化等动态画面,每 30 分钟演绎 “齐风绽放” 主题光影秀;周边 10 栋写字楼采用 4000K 中性光洗墙灯,凸显建筑竖向肌理,形成 “塔冠引领、楼宇联动” 的天际线效果。

5. 智慧管控系统:搭建 “淄博光影云平台”,接入 1.8 万 + 灯具节点,实现 “平日节能、节日璀璨、重大活动定制” 三种模式智能切换。该系统可实时监测灯具能耗与运行状态,故障预警后 2 小时内响应维护,较传统运维效率提升 70%,年节约能耗约 130 万度。

6. 便民配套升级:在绸带公园设置 “灯光驿站” 8 处,集成 USB 充电、应急呼叫、天气播报功能,灯杆嵌入蹴鞠、陶瓷等淄博文化符号,成为兼具实用性与观赏性的街头景观。

(三)生态与民生融合:孝妇河沿岸亮化

践行 “灯光赋能生态” 理念,原实科技打造孝妇河 “河光映城” 景观带:

7. 岸线光影营造:在河道沿岸安装防水星光地灯,勾勒 3.2 公里河岸线;跨河桥梁采用彩色轮廓灯带,随河水流动节奏变换光色,与河面倒影形成 “桥影卧波” 的诗意效果。湿地公园区域采用低照度月光灯,避免惊扰水生生物,实现 “亮化与生态共生”。

8. 民生照明提质:对沿岸步道、健身广场增设防眩光 LED 路灯 620 盏,安装人体感应楼道灯 1200 余盏,解决老旧小区与偏远路段 “摸黑出行” 问题。建立 “日间巡检 + 夜间值守” 机制,确保照明设施亮灯率稳定在 99% 以上,市民满意度达 96%。

三、技术创新与服务保障体系

(一)适配淄博需求的技术突破

1. 定制化产品研发:针对淄博工业城区特点,开发耐高温、抗粉尘的 LED 灯具,使用寿命较行业标准提升 50%;为历史建筑定制无紫外线光源,有效保护古建筑彩绘与木质结构。

2. 智能管控升级:“淄博光影云平台” 融合 AI 算法,可根据人流密度自动调节路灯亮度,节假日自动切换主题光效,实现能耗与体验的精准平衡。

3. 精准施工技术:采用无人机三维建模与激光校准技术,在周村古商城等复杂地形施工中,实现光束投射误差≤0.5°,安装效率提升 40%。

(二)全生命周期服务模式

从前期免费出具三维亮化方案,到施工期分层作业管控(历史片区与现代区域差异化施工),再到交付后三年 “光影管家” 服务,涵盖季度巡检、节日光效更新、设备升级等增值内容。2024 年淄博陶博会期间,紧急响应主题亮化需求,2 天内完成 CBD 片区 5 处节点光效升级,保障展会夜间接待品质,客户复购率达 98%。

四、工程价值与社会影响

原实科技的实践为淄博亮化注入三重核心价值:文化价值上,以灯光为媒介活化齐商文化、非遗技艺,让历史文脉在夜间可感可知;经济价值上,激活周村古商城、CBD 等夜间消费场景,带动周边商圈客流量增长 60%;民生价值上,通过 “除暗增亮” 与便民服务,显著提升市民夜间出行安全与生活幸福感。其打造的周村古商城项目更成为齐鲁地区历史街区亮化的标杆范本,为同类工程提供了 “文化适配 + 技术落地” 的实践经验。